|

���c�̃R�����i�m�n�P�P�Q�j�@�u�l���m�v�@�����@�n�j�h�m�`�v�`�@Now ���c�̃R�����i�m�n�P�P�Q�j�@�u�l���m�v�@�����@�n�j�h�m�`�v�`�@Now | �i 2011/06/03 �j |

|

�@���͉���ɏZ���40�N�ɂ��Ȃ�̂ł����A���ߔN����A���̉���Ɂu�l���m�v�Ƃ����A�܂��ɐl������荇�����Ƃ����f���炵������m���a�����Ă��鎖��m��܂����B���������̐l���m�̎�Ɏ҂����A�����̍ł��g�߂ɂ�����ʏ�N�Y�搶�ł��鎖��m��ɂ��A���ɂƂ�܂��Ă͂��̂������Ȃ���тł���A���h�ł���A�ւ�ł���̂ł��B

�@�ʏ�N�Y�搶�́A���ꍑ�ۑ�w�̖��_�����ŁA�����͉p���w�ƕ����܂��B�@���Ƌʏ�搶�̂����́A������3�N���O�ɁA���ꌧ�{�Ó��ɂ�����Q�P���I�{���m����{�Ó����i�ђÁ@�Lj�搶���N�u����j�̎�����ł��B�킴�킴���v�Ȃŋ{�Ó��܂ł����ʼn�����A����ȗ��A�ђÁ@�Lj�搶���m���Ƌ��u�Q�P���I�{���m����v�̔M�S�ȉ���ƂȂ��Ă��������Ă���̂ł��B�Q�P���I�{���m����i�V�V��j�́A�C���E���Ɍ���ʂ��āA�F���̐ۗ��ƈ�̂ƂȂ������N�l����ڎw���Ă���l�B�̌��C��ł��B

�@���āA�ʏ�搶�̐l���m�Ƃ́A������3�N�O�ɒa�����Ă��āA�ʏ�搶�̋����q�𒆐S��,2������1��̊����ŋʏ�搶�̂�����ɏW�܂�A�l������荇����̂������ł��B���ɂ̓Q�X�g�u�t�����������邱�Ƃ������āA����̃Q�X�g�u�t�́A���ߔe�n���ٔ��������A��������w�@�w�������A����ȈՍٔ��������̌��E�ɂ������t��G�i�₷���j�搶�ł����B�i2011�E5�E28���J�Áj

�@���͂��̈�t�搶�Ƃ͈ȑO�ɕs�v�c�ȏo������Ă��āA�ǂ����Ă���x�́A��������ƈ�t�搶�̎���m���Ă��������Ǝv���Ă���܂����̂ŁA����̐l���m�ɂ́A�O���҂Ȃ��琥��Ƃ��Q�������Ē��������Ƃ��肢�����̂ł����B

�@���ƈ�t�搶�Ƃ̕s�v�c�ȏo��Ƃ́A������4�`5�N���O�̎��ł����A����̐��n�Ƃ�����u�v�����v�s���̑ҍ����������ƋL�����Ă���܂��B���̍��A���͋v�����ł̋C�������𗊂܂�Ă��āA�������^��ł����̂ł����B�j�t�搶���v�����ɂ�����Ƃ����W���W�̂悤�Ȃ��̂�������Ă��āA���X�������ґz�������Ƃ������ł����B���̎��A��t�搶�́u���͋C���A���Ɍ��ɁA�ƂĂ��S������̂ł��v�Ɛ\���ꂽ�̂ł����B�ٔ����Ƃ������Ƃ��ɂ������l���A�ǂ����ċC���A���Ɍ��ƌ��т��̂ł��낤���ƁA���͂��̎��ȗ������Ƌ^��Ɏv���Ă����̂ł����B

�@���̓x�́u�l���m�v�Ŏ��̂��̋^��͏u���ɂ��ď����������̂ł��B��t�搶�͂��b�̖`���ŁA�w���̗��e�̓N���X�`�����ł������A���̓L���X�g���ɂ��A�����ɂ������ɂ����܂��Ă���܂���B���̍��̖ڎw���Ƃ�����W�F���̍����W�ɂ���܂��B���͉F���̍����̐��Ɏ����X���Ă������̂ł��x�A�Ɛ\���ꂽ�̂ł��B���̌��t�Ɏ��͊������o�����ɂ͂����܂���ł����B���̂Ȃ�A���̌��t�����͂܂��Ɏ����C���A���Ɍ��̒��ɋ��߂鐢�E������ł��B

�@��t�搶�͎q���̍�����厩�R�̒��ɂ���̂���D���������悤�ł��B����̖{�ʼn���ɐ[���v�������悤�ɂȂ�A�u�r���}�̒G�Ձv�Ƃ����f������āA�����ŖS���Ȃ�ꂽ���X�̗���ׂɉ���ɓ]����]���ꂽ�����ł��B�܂����鎞�A�q�}�����̏����̖ڂ������u�Ԃ���A�q�}�����Ɋw�Z����낤�Ǝv�������A���͓�̈�t�w�Z���o���Ă��邻���ł��B

�@��t�搶�͒N�����V������̒����R���̐��������s���Ă�������̂悤�ł��B

�Ƃ̒��͂�����Ƃ�������@�ȊO�́A�N�[���[���①�ɂ��e���r���Ȃ��A������͔̂��̖ؖȒ���3�������B�H���͎��R�̕������ʁB�O�ꂵ�����R��`���т��Ă�������̂悤�ł��B

�@���͈�t�搶�̂��b���Ȃ���A�C���E���Ɍ��ɂ������҂̈�l�Ƃ��āA��R�̔��ȂɋC�t������Ă���܂����B�{���ɑf���炵�����b�����Ă����������Ɗ��ӂ��Ă���܂��B���̉����Â��Ă����������ʏ�搶�ɂ��S����̊��ӂł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2011�E6�E3�̋L�j

�����܁A���̎茳�ɁA������t�搶�����b���ꂽ�u�����e��v���ꖇ�̗p��������܂��̂ŁA����̃R�����ɏ������Ē������Ǝv���܂��B

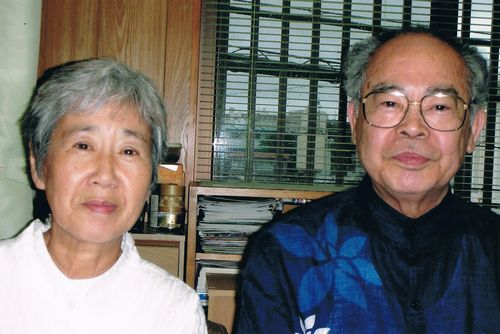

�ʐ^��F�l���m�m���ʏ�搶�ƍu�t�̈�t�搶

�ʐ^���F�����̐l���m���i | |  |